小学校に入る前の子に、「ドリルやらない?」って聞くと、「やりたくなーい」っていうことってよくありますよね。

優しい口調で誘いつつ、決して無理強いしないよう声掛けをしても、全然やってくれない、なんてことありますよね。

でも「周りの子たちはひらがなが読めてる」「小学校に入るまでには、読み書き計算は最低限やっておかないと」と焦ったり、不安に思われる親御さんも多いと思います。

そこで今回は、「子どもに無理に勉強させたくない」「できれば楽しくやれたらいいな」と思われている方に、子どもがなるべく飽きずに楽しく勉強する工夫についてお伝えします。

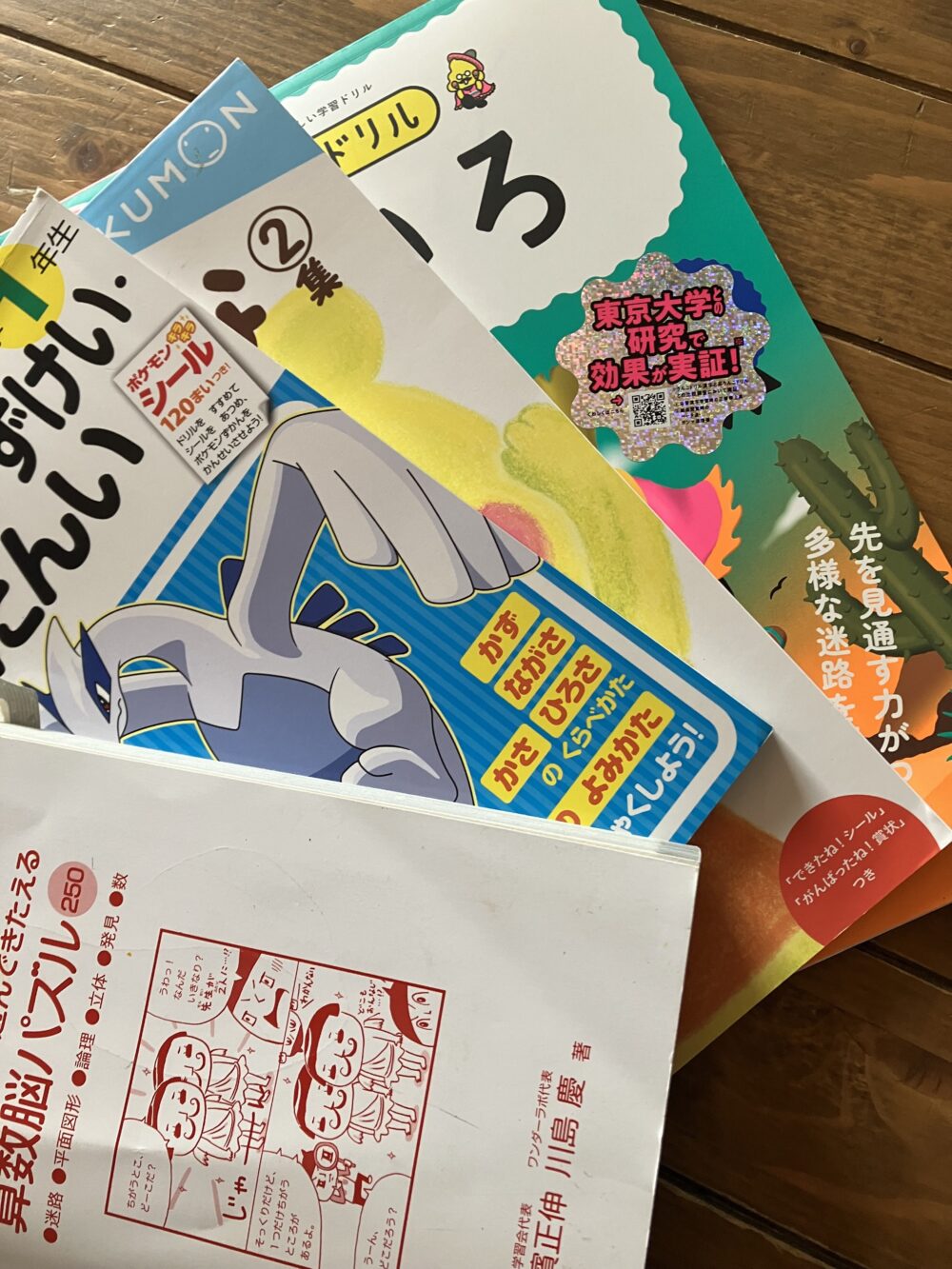

①いろいろなドリルを試してみる

世の中には、ドリルや学習プリントなど、たくさんの教材がありますよね。

高価なものから、インターネット上に出ている無料のものまで、さまざまなものがあります。

我が家でも、いろいろなドリルを試してきましたが、親目線でよさそうと思ったものが、必ずしも子どもの心に刺さらなかったことも多々あります。

値段が高かったからと言ってよかったわけでもなく、安かったからと言って悪いわけでもありませんでした。

子どものドリルでおすすめのドリルの特徴はこちら

- 学習範囲が広すぎない

- なるべく薄め

- シンプルなデザインで余白もある

- 鉛筆で書きやすい用紙

- 子どもの勉強の進度にあっている

学習範囲が広すぎるドリルは、それぞれの学習が中途半端になってしまうことがあります。

また、厚いドリルは、文字が書きづらかったり、全部終わるまで時間がかかり、達成感が得られにくいので、なるべく薄手のドリルをしっかりとやることがおすすめ。

イラストや色彩があまりに多いと、目移りしてしまい、集中力を阻害する要因に。シンプルなデザインで、白い余白部分があると、すっきりとして見えるので、問題に集中して取り組むことができます。

そして、用紙も、鉛筆の文字がはっきりとみえるような素材のものが書きやすくておすすめです。

対象の年齢としてはあっているけれど、本人の興味がまだなさそうなものは、本人にとってもややレベルが難しいものであることも。そういう時は、しばらくしまっておいて、いろいろなドリルをやったり、知識や経験を積んでから使ってもいいのかな、と思います。

②反復練習だと飽きてしまう子も そういう子には暗記テストがおすすめ

ひらがなの練習や、数字の練習では、「書き順」や「字の美しさ・正確さ」を重視しがちですよね。そのためには、ひたすらなぞり書きしたり、文字を書き写したり。

しかし、ひらがなを反復して書いて覚えるのって、好きな子もいれば、飽きてしまう子もいます。

プリントやドリルの枠を埋めることにこだわると、どうしても嫌がる子もいます。

なのでそういった子には、1~2回練習したら、「見ないで書いてみる?」といってテストをしてみたり、「なまえを書いてみて~」とクイズ形式にすると、頑張って覚えようとしたり、見ないで書いてみよう、という気持ちにもなります。

③長時間のプリント学習は無理強いしてはいけない

幼児期の子どもの集中力は一般的に30分もないとされています。

集中力の時間の目安としては

- 3~4歳:5~10分

- 4~5歳:10~15分

- 5~6歳:15~20分

おおむね年齢+1~2分程度が集中力の持続時間とされています。

好きなことだと、30分以上集中していることもありますが、一般的にはこの程度。

ドリルは、おおむね10分~15分程度でできるくらいの量が目安ということになります。

④同じ内容でも紙媒体よりタブレットの方が好きな子もいる

紙に書いて練習するのは嫌がるのに、タブレット学習だと積極的にやりたがることもあります。

ドリルが苦手な子は、タブレット学習ができる通信教材などを試してみてみるのもおすすめです。

⑤知識を覚えるなら遊びやおでかけを通じて少しずつ

ドリルだけで知識を覚えようとしても、リアルなこととして覚えにくかったり、暗記が苦痛になってしまうこともあります。

いろいろな知育の種まきをしておくと、後々知識が結びついていくことにもつながります。

ひらがなを楽しく覚える工夫として、よろしければこちらの記事もご覧ください。

また、季節ごとの知育も、遊びや体験を通じて、いろいろな知識を取り入れることができます。よかったらこちらもご覧ください。

⑥勉強で大切なのは思考力 思考系のゲームやドリルを取り入れる

文字練習のような、反復練習だとどうしても飽きてしまうことってありますよね。

あき

あき長男が5歳くらいからはまったのは、算数迷路や算数パズルといった、思考系の迷路。考えながら迷路をクリアして楽しんでいました。少し難しいものもありますが、それがおもしろいようでした。

知識をたくさん詰め込む暗記系の勉強は、「こんなにいろいろなことを覚えられた」と、努力がわかりやすく評価できます。そのため、勉強=暗記に走りがち。

しかし、考える力や、答えを導き出す力は、今後の勉強面や、社会生活を送っていく上でも必要になります。

知識面ばかりではなく、思考力を養うようなドリルをしたり、パズルやオセロといったゲーム感覚で楽しめる遊びもおすすめです。

⑦日常の中に勉強要素を取り入れる

日常生活の中で、文字や数字を意識したり、計算や時計を意識するだけでも勉強になります。

たとえば

- ○時になったらでかけるからね。それまでに支度をしようね→時計を見る習慣づけや時計読み

- この計量カップに牛乳100ml入れてね→計量についての知識と量の理解

- ここにあるおやつを、3人で同じ数になるようにわけてね→分数の理解

⑧好きなキャラクターを取り入れる

お子さんの好きなキャラクターのアイテムを取り入れると、勉強へのモチベーションがアップすることがあります。

ポケモン、ドラえもん、ちいかわ、すみっコぐらし、パウパトロール、ディズニーなど、様々な種類のドリルが販売されています。

また、文房具アイテムを、好きなキャラクターモチーフにするだけでも、机に向かって勉強したくなることもあります。

ちなみに我が家では、『侍戦隊シンケンジャー』きっかけで、小学校1年生の漢字を覚え始めました。好きな戦隊のおかげで、漢字も自然と覚えられていました。

まとめ

幼児期の勉強のコツとしては、やはり“遊びの中で学ぶ”ということ。

遊びや生活の中に学びを取り入れることで、自然と学ぶ力も育ちます。

また、お子さんが楽しく勉強するには、お子さんの好きなものを把握したり、好きな勉強方法を把握することも大切になります。

ぜひ、お子さんの好きな勉強方法を探しつつ、勉強=楽しいという気持ちを、子どもの中に育てていただけたらと思います。

このほか、知育や学習に関する記事はこちらにありますので、よかったらご覧ください。

コメント