お子さんのおもちゃ選び、特に年齢が幼いうちは、どんなものを買ってあげたらいいのか、迷うこともありますよね。

そこで今回は、おもに0~6歳くらいのお子さんがおもちゃを購入する際に、どんなおもちゃがおすすめかをまとめました。

子どもの成長発達や、興味関心などに合わせた、おもちゃ選びのコツについてお伝えします。

子どもがあきずに遊べるおもちゃの特徴とは

お子さんのおもちゃを選ぶ際、できるだけ長く遊んでほしいですよね。

すぐに飽きることなく、子どもが自ら手をとって遊べるようなおもちゃには、いくつかの特徴があります。その特徴についてこちら。

遊び方が何通りもできるおもちゃ

0~1歳くらいの、年齢が小さいころには、1つの動きを何回も繰り返して遊ぶことがあります。

しかし、何回も遊んでいるうちに、飽きてきて、また違うおもちゃで、実験を始めます。

こういった繰り返しものの動きを観察して、低年齢の子達はものの仕組みや動きを知っていきます。

もう少し大きくなってくると、単純なおもちゃよりも、遊び方がいろいろとできるようなおもちゃを楽しめるようになります。

ブロックやつみきは、同じおもちゃでも、組み合わせ方で違う作品をつくることができ、また他のおもちゃも取り入れながら、また別の遊びをしたり。

遊びを通じて空想できるおもちゃ

おもちゃで遊ぶ、ゾーンの状態に子どもがなれるおもちゃは、どんなものがあるのでしょう。

例えば、ドールハウスや、着せ替え人形は、そのお人形たちの日常を想像しながら、いろいろなストーリーをつくってあそべます。

ウルトラマンや戦隊、仮面ライダーのソフビシリーズは、特撮が大好きな子は、並べて戦わせて遊ぶのを楽しめます。

ほどよい達成感が味わえるおもちゃ

簡単すぎると飽きてしまいますし、遊び方が難しいものは、途中であきらめてしまうこともあります。

無理に難しい物をさせずに、対象年齢や、子どもの興味に合わせたものを選ぶのがいいでしょう。

音や光、肌ざわりなど 刺激が強すぎないおもちゃ

音が鳴るだけのおもちゃは、単純で飽きてしまうこともあります。

また、光るおもちゃの中には、何色にも光ってまぶしさを感じるようなものもあり、それらは目や脳への刺激が強いと考えられます。

また、尖った部分があったり、ざらざらちくちくするようなおもちゃを避け、安全性に配慮されたおもちゃがいいでしょう。

自分が子どものころから存在する長く愛されているおもちゃ

レゴなどは世界的にも人気かつ有名な知育おもちゃで、いろいろなパーツがざっくばらんに入った箱から、子どもは無限に想像を膨らませて作品をつくって遊ぶことができます。

そういった、子どものころからあるようなおもちゃは、やはり子どもの心に刺さるものや、興味を持たせるものがあるのだと思います。

子どもが自分で選んだおもちゃ

例えどんなに高価で、知育にいいとされているおもちゃであっても、なかなか興味をしめしてくれない、ということもあります。

安全基準や対象年齢もチェック

おもちゃには、安全基準のマークがついているものがあります。

例えば、STマークやCEマークなどです。

こうした安全性をチェックするのも、おもちゃを与える上では大切になってきます。

特に小さいお子さんは、なんでも口に入れたり、誤飲や窒息のリスクもあるので、STマークやCEマークなどの安全基準だけにとらわれず、口に入りそうな部品はないか、自分の目でも確かめて製品をよくチェックしておきましょう。

また、対象年齢も、安全性の観点や、子どもがそのおもちゃで遊ぶことができる年齢であるかが考慮されています。対象年齢を守ることで、安全に遊ぶことができ、かつ発達段階にあった遊びができると考えられます。

対象年齢にも配慮しておもちゃを選びましょう。

年齢別おすすめおもちゃ

0歳ごろのおすすめおもちゃ

0歳児は、感覚や運動、喃語が出始めるなど、みるみる発育していく時期。

0~3か月頃は、視界はぼんやりなので、どちらかというと耳からの刺激に反応しやすいです。そのため、音が鳴るおもちゃがおすすめ。

➡メリーやラトルがおすすめ。

3~6か月くらいしたら、いろいろな飾りに手を伸ばして遊べるようにもなります。追視と呼ばれる、物を目で追うことができるよにもなってくる時期でもあります。

➡プレイマットや、ベビージム、自分で握ることができるラトル、

乳歯が生え始める5~6ヶ月くらいには、なんでも口に入れたり、かんだりするようになります。

➡歯固めのおもちゃがあると子どもも落ち着きます。

おすわりができるようになったら、お座りしながら物をつかんだり、触ったりして遊べるように。

➡おき上がりこぼしや、ウッドドラム、トイピアノ、ハンマートイ、クーゲルバーンなど

はいはいできるようになったら、移動もできるようになってきます。

➡オーボールや車のおもちゃなど、動くおもちゃでも遊べるように。

1歳ごろのおすすめおもちゃ

1歳を過ぎると、歩けるようになってくる子も増えてきます。

➡手押し車があると、楽しく歩けます。プルトイなど引っ張りながら遊べるおもちゃもおすすめ。

お外遊びの機会が増え、公園デビューする子もいると思います。

➡公園で遊べるお砂場おもちゃもおすすめ。(じょうろやスコップ、バケツなど)

手先も少しずつつかえるようになってきます。

➡ボール落とし、メガブロック、つみき、ハンマートイお絵かきなどもできるようになります。

2歳ごろのおすすめおもちゃ

この時期におすすめのおもちゃは、手先の器用さを育て、色や形の認識も伸ばせるようなおもちゃがおすすめ。

➡ブロックおもちゃや、マグネットタイプのおもちゃ、型はめ、ループトイなど。

運動も活発にできるようになってきて、動作の調和がとれるようになってきます。

➡ストライダーや、滑り台などの室内遊具、ボールもおすすめです。

このくらいの年齢になると、徐々に語彙力も増えてくるようになります。

➡図鑑や絵本を一緒に読んだり、おままごとなどのやり取りを楽しむおもちゃもおすすめです。

3歳ごろのおすすめおもちゃ

3歳では、ばらばらだった知識と動作が結びついてきて、徐々に創造的なものをつくることができるようになってきます、

➡つみきやブロック、お絵かき(水でかけるものや絵の具、クレヨン)など物をつくるような遊びがおすすめ。

また、空想ができるようになったり、模倣を通じて表現力をみ日つけようとしている時期。社会性や言葉のやり取りを学ぶことができるようになってきます。

➡ままごとキッチンセット、シルバニアなどのドールハウス、ぬいぐるみなど。

また、子どもの興味や個性もでてくるので、どんなおもちゃがほしいか希望もはっきり出てくることも増えてきます。

お子さんの希望を聞きながらおもちゃを選ぶと良いでしょう。

4歳ごろのおすすめおもちゃ

ごっこ遊びがより複雑になり、友達や家族とやり取りをしながら遊ぶことができるようになります。

➡お店屋さんや病院セットなど。

ルールのある遊びも楽しめるようになってきます。

➡すごろく、釣りゲーム、簡単なカードゲーム、ジェンガ、ぐらぐらゲームなど。

お友達や兄弟と一緒に遊べることも増え、けんかや取り合いをすることも増えるかもしれません。しかしルールを守る気持ちや、譲り合う気持ち、我慢する気持ち、交渉する力を養っていける時期でもあります。

5~6歳ごろのおすすめおもちゃ

ルールの理解や論理的思考、お友達と一緒に遊ぶ力がぐんと伸びる時期。

想像力に加え、考える力や挑戦する力を伸ばせるおもちゃがおすすめ。

➡知育系では、レゴ、パズル、ボードゲーム、カードゲームなど。

また、運動能力も高まり、動きもすばしこくなってきます。基礎体力やバランス感覚も高めておきたい時期でもあるので、運動系のおもちゃもおすすめです。

➡自転車やなわとび、キックボードなど。

迷ったときのおすすめは通信教材やサブスクおもちゃ

おもちゃを購入するとき、子どもの興味がまだわからない、または高いおもちゃを買うのは心配、おもちゃを与え過ぎたくない、という場合もありますよね。

そこでおすすめなのは、通信教材と、おもちゃのサブスクです。

通信教材

よく知られているのは、こどもちゃれんじ(ベネッセ)。0歳から受講でき、受講費も月々3000円前後で受けられます。おなじみのキャラクター、しまじろうは、お子さんの年齢に近く、がんばるけれども失敗もしてしまうところに、親しみやすさを感じられます。

また、エデュトイと呼ばれる知育教材は、手先を使ったり、文字や数を覚える練習になる教材はもちろんのこと、生活習慣やマナーなど基本的な社会性を身に着けることができる教材が含まれているものもあります。

このほかにも、七田式の通信教育、ワンダーボックスなど、思考系に力を入れている通信教材などもあります。

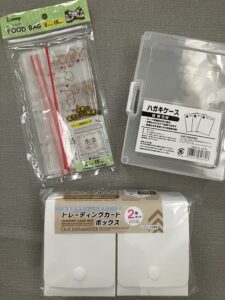

おもちゃのサブスク

トイサブ!やCha Cha Cha、And TOIBOX、キッズ・ラボラトリーなどがあります。

webや資料請求でカタログをみることができたり、お試しできる場合もあります。また、扱っているおもちゃの種類も異なるので、比較してみるといいかもしれません。

どうしても増えがちなおもちゃでも、サブスクなら増えにくいです。また、買ったら高価なおもちゃでも試すことができるので、どんなおもちゃが好きなのか、興味を確認するのにもぴったりです。

子どもがおもちゃにすぐ飽きる?原因と対策

おもちゃの量が多すぎる

おもちゃが多いときは、使用頻度の低いおもちゃを一旦クローゼットなどにしまって、よく使うおもちゃとローテーションしながら使うのもおすすめです。

年齢に見合わない、興味がなくなってきた

パズルや知育玩具など、年齢や発達段階にそぐわない場合は、難しかったり、興味を示さないこともあります。

また、おもちゃにも旬があるので、ある一定の時期を過ぎると、次第に遊ばなくなってくる、ということもあります。

遊び方がわからない

1〜2歳くらいの頃は、おもちゃの遊び方がわからない、ということもあります。

対象年齢にあったおもちゃであっても、遊び方にコツがいるものや、大人が介入することで、スムーズに遊べることもあります。

大人が期待をこめたおもちゃを与えている

高額な知育教材や玩具は、金銭的に負担がかかってしまうこともありますし、子どもへ費用対効果を求めてしまう可能性もあります。

本当にその子が、楽しみながら遊べるものかを考えながら選ぶのがよいと思います。

子どもに妥協しておもちゃをえらばせている

しかし、どうしてもほしかったものを買ってもらえなかった、という気持ちは、長く心に残ることも。

毎回のように子どものわがままを聞く必要はありませんが、例えば誕生日やクリスマスのプレゼントといった、特別なお祝いには、ぜひお子さんがこれがほしい!と思ったものを与えてあげるのが満足感にもつながったり、おもちゃへの愛着にもつながると思われます。

まとめ

今回は子どものおもちゃ選びのポイントについてまとめました。

乳幼児期にとって、おもちゃは運動能力や社会性、言語能力を育てるだけではなく、心の拠り所にもなり、心身の成長発達によって重要な役割をもっています。

ぜひ、お子さんにぴったりな素敵なおもちゃ選びの一助となればと思います。

トイサブを検討

・親の買ってほしいおもちゃを買わせない

→値段が高い 床が傷つきそうとか、そういうことで別のものを妥協して購入させない 意外と大人になっても記憶していることがある。

・子どもの欲しいをかなえてあげることも大事 旅先のお土産や、子どもがほしいといったもの。それらには何か特別な気持ちや思い入れがあることもある。

普段からほしいほしい、と連発しているのかどうか、にもよるが、あるとき子どもが『どうしてもこれがいい』ともってきたおもちゃは、特別な思い入れがあるのかもしれない。

それを買うときに、いつもは我慢しているような子だったら、買ってあげてもいいのかな、と思うこともある。

子どものころに欲しかったのに買ってもらえなかった、という思いを抱えたまま大人になることもある。夫が、自分が買いたかったけれど買ってもらえなかったおもちゃを子どもに買ってあげられたことで、子どものころのような表情で嬉しそうにしていたことがあった。

まとめ

子どもがおもちゃをほしがったらどうする?買ってもいいタイミングと我慢させるべきタイミング

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]