子どもが入院になると、病気のことや、治療のことなど、さまざまなことが不安になりますよね。

そんな中、特に小さいお子さんの場合は、入院中様々なストレスにさらされ、保護者も付き添いすることでストレスフルな環境におかれる場合があります。

私自身2人の子どもの入院を経験し、また、過去に看護師・助産師として病棟に勤務していた経験から、付き添い入院の大変さを知るようになりました。

そこで今回は、そんな私の経験から、お子さんが入院したとき、どんなものをもっていったら役に立ったかについてお伝えします。

何かと不安や戸惑いも多い、子どもの入院生活、こちらを参考に持ち物を選んで持参して頂けたらと思います。

一般的な小児科の入院で必要な持ち物

まずは、入院するにあたり、持ち物をそろえます。 病院のホームページ、あるいはパンフレットなどにある持ち物一覧を参考に、荷物を持参しましょう。

以下では、一般的に受診や入院で必要になるものをリスト化しました。

受診する上で必要な持ち物

受診する上で必要になるもの

- マイナンバーカード、健康保険証

- 診察券

- 医療受給者証

- 紹介状や検査データ

- 母子手帳

- おくすり手帳

- 持参薬

- ボールペン、サインペン、印鑑

- メモなど

受診する際、マイナンバーカードや健康保険証、持っている場合は診察券や紹介状などが必要になります。

また、問診表を記入する際には、ボールペンや印鑑が必要になるので、必ずもっていきましょう。持ち物への記入などにサインペンも使うことがあるため、こちらも持参します。病気の経過や体温・症状の記録などのメモがあれば、問診の際に便利です。

小さいお子さんですと、出生時の状況や発達の状況などの確認のため、母子手帳を持っている場合は、使うことがあります。

子どもの持ち物リスト

入院するお子さん(主に0~3歳を対象に今回は記載します)の持ち物はこちら。

- おむつ

- おしりふき

- 手足口拭き

- 食事セット(エプロン、スプーンやフォーク、ストローマグや水筒、フードカッター)

- はぶらしセット

- 子どもの着替え(着替えは多めに。)

- 院内用の靴(清潔な靴。踵があり、安全なもの)

- ビニール袋(オムツを捨てる時のポリ袋など)

- おもちゃ、絵本、おえかきやシールセットなど

- タオル

- 洗面セット(シャンプーやボディソープなど)

- 子ども用のタオルケット

- 子ども用マスク

- ヒップシートや抱っこひも、おんぶひも

- ミルクセット

- おしゃぶり(おしゃぶりで安心する子には)

付き添い保護者の持ち物リスト

付き添いする保護者の持ち物リストはこちら

- マスク(院内は感染症のウイルスも多いため、こまめにかえる)

- ティッシュ

- ウェットティッシュ

- アルコール消毒、アルコール入り除菌シート

- 洗顔用具、メイク道具、ミラー

- 着替え、パジャマ

- エコバッグ

- 食べ物、飲み物

- イヤホン

- 携帯

- 充電器(施設によっては充電禁止の場合も。モバイルバッテリーも持ち込めないことがあるため、要確認)

- 水筒、割りばし

- ビニール袋

- タオル

- 最低限必要なお金(防犯上なるべく持ち歩かない)

- 台所用洗剤、スポンジ

- リラックスアイテム

- メモ帳

- その他必要に応じて コンタクトレンズ、メガネ、持病の薬、生理用品など

- 扇風機、うちわ

- 消臭スプレー

もっていってよかった持ち物10選

①テープおむつ

おむつは、病院からの支給(有料)か、持参します。指示がなければ、持参の方が割安だったり、使い慣れてて安心です。

入院してからは、点滴と血圧計、酸素濃度を測るプローブといった医療機器を、腕や指、足などに付けることがあります。

(1歳くらいの子で、普段はパンツタイプの子の場合、Lサイズのテープおむつは、なかなか種類がありません。病院の売店には見つからないことがあるかもしれませんので、必要に応じて薬局などで購入しておくと便利です。)

また、点滴をしている場合、夜も尿量が多くなることもあります。そのため、夜用おむつもあると、夜間シーツを濡らす心配を減らせます。

②手足口拭き用ウェットティッシュ

入院中、点滴をしている時やモニターがついていると、子どもはベッドから離れられません。そうなると、手を洗うことが難しいです。

そのため、手洗いや顔拭きとして、手足口拭き用のウェットティッシュがあると便利です。

もしなければ、おしぼりタオルを準備しておくと、食事のときに手や口回りを拭くことができます。

③エプロン

衣類を病院で借りていたら、なかなか服を汚せません。また、点滴中は点滴の管が絡まってしまうこともあり、着替えもとても大変。そのため、衣類はなるべく汚さないようエプロンがあると便利。

エプロンは1日3回、おやつがあればもう+1~2回は使用し、結構頻回に使います。

④ストロー付きマグ、ペットボトルにつけるストローキャップ

身体がつらく、起き上がって飲み物を飲むことができないこともあります。

そこで、身体を起き上がらせなくても水分補給ができる、ペットボトルに付けられるストローや、ストロー付きの水筒・マグなどがあると便利です。

⑤多めの着替え

院内は20~25℃くらいで、冬場夏場に関係なく、あたたかい温度に保たれています。

お子さんによっては暑くて汗をかいたり、治療や検査で大泣きする、といったこともあり、発汗しやすくなることがあります。そのため、真冬でも意外と半袖で過ごせることも。

治療の影響で尿量が増えたり、お腹を下しやすくなることもあり、おしっこもれなど、下着がよごれることも増えます。また、泣いたり、汗をかいたりすることも多いです。

また、点滴をしているときは、着替えがしやすいよう、病衣(前開きのワンピースタイプのものなど)を借りることが多いです。ズボンがないこともあるため、レギンスやズボンなどをもっていき、足元が冷えないようにしてあげましょう。

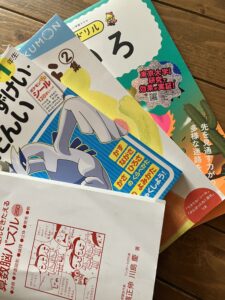

⑥絵本 おもちゃ

検温や処置、回診、シャワーやごはんの時間以外は、ベッドの上で安静にしている時間がとても長いです。

動きたくてもなかなか動けないことも。

ベッド上で遊べるおもちゃや、絵本をもっていくと、子どもの気もまぎれます。

他の入院患者もいるため、音が鳴るものや光るものはさけましょう。

また、院内の規定で、持参できるおもちゃの個数が制限されていたり、感染対策などで持ち込み自体が制限される場合もあるため、持参する際は病院に確認してください。

⑦ヒップシート、抱っこひも

病気の症状がつらかったり、慣れない環境で不安が強くなり、子どもがいつもより抱っこを求めることが多くなることがあります。

点滴中は、管が絡まってしまうこともあり、抱っこひもでの抱っこやおんぶはあまりできません。

また、点滴やモニターもなくなれば、普段使っている抱っこひもがあると、子どもがよく寝てくれたりするので、使い慣れているものがあれば、そちらも持参すると便利です。

⑧メイク落とし、ボディーシート、ドライシャンプーシート

付き添いしている保護者は、子どもから離れられないことから、自由な時間が制限されやすく、自分自身の清潔を保つことがなかなか難しいことも。

病棟のシャワーを借りられる場合もありますが、なかなか行けないこともあります。また、子どもをずっと抱っこしていると、汗をかいたり、べたつきが気になることもあります。

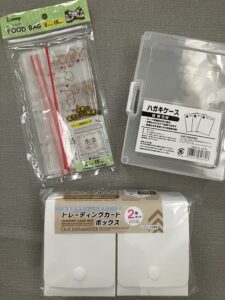

⑨台所用洗剤、スポンジ

持参したマグや食器、エプロンは、やはり清潔にしておきたいですよね。

水だけではカレーなどの着色や汚れも取れにくいですし、1日3~5回は洗うので、もっていくと便利です。

スポンジもメラミンスポンジなど小さめのものをもっていくと、かさばりにくいですし、複数個もっていけば、汚れたときにも、とりかえやすいです。

➉リラックスアイテム

入院中は、部屋やベッドから出られない、ずっと子どもに付き添いきり、寝不足、周囲の患者や家族・医療スタッフへの気遣いなど、何かとストレスになります。

特に、疲れがたまったり、長時間の抱っこで肩こりになったり、不安や緊張などでリラックスできないことも多いです。

そのため目や肩を温めるシートを使うと、リラックスすることができたり、肩こりが軽減します。

また病院は暑く、靴がむれたり、汗をかくこともあります。そのため、足うらやふくらはぎを冷やすシートなどがあると、清涼感をえられます。

子どもが寝ている間は、自分の自由時間だと思って、リラックスする時間をしっかりとることをおすすめします。

まとめ

急に入院になったり、たとえ予定入院だったとしても、入院した日や翌日は慌ただしくなることもあります。持ち物がなくて困ったりすることもあると思いますので、よろしければ参考にしてみてください。

病院によっては、特定の荷物の持ち込みが制限されていたり、持参しなくても院内での貸し出しや提供サービスなどを行っている場合もあるため、施設の案内を確認してみてください。