子どものおもちゃや知育教材など、気が付くとたくさん増えていることってありますよね。

子どもが欲しくて買ったものもあれば、子どもの知育によさそうと思って親が買い与えたものもあるかもしれません。

気づけば整理できない、収納しきれないほどに増えている、ということもありますよね。

だったら物を減らせばいい、ミニマリストというライフスタイルにも注目が集まっていますが、なかなか物を最小限にして暮らすのって難しいです。一見遊んでいないおもちゃも、たまに遊んでいることもありますし、兄弟姉妹がいれば、おもちゃをとっておきたい、そんなこともあります。

そこで今回は、子どものおもちゃや知育教材を収納する方法についてまとめました。

この方法を試してみると、子どものおもちゃ部屋もすっきり、すぐにリセットすることができます。

忙しい子育て中にも取り入れられる方法があると思いますので、よろしければ参考にしてください。

コツ①収納する前に一度出して整理する

収納する前にはやはり、おもちゃの選別を行います。

よく使っているおもちゃや大切にしているおもちゃ、使っていないおもちゃや、もう不要になったおもちゃはないか、仕分けします。

子どもがあまり興味を示さなかったものや、遊ぶ年齢が過ぎたものは、子ども達にも確認しながら、断捨離していきましょう。

中古品の買取店に出したり、ジモティやメルカリなどのアプリを活用したり、破損している場合はゴミとして廃棄します。

おもちゃを全部出す→仕分ける→収納するというサイクルを行うことで、余計なおもちゃを減らして、収納しやすくできます。

おもちゃを入れている収納ケースの中も、ゴミが溜まったりすることもあるので、定期的にふいて掃除をしておくとすっきりします。

コツ②片付けは引き出しよりオープンラック

引き出し収納は、中身が見えづらいので、片付けにくいことも。引き出す動作も、意外と子どもには難しいこともあります。

プラスチックの引き出しは、中身が重くなってしまうと、引き出しごと倒れてしまう危険性もあります。

一方で、ボックスの収納にしておくと、小さい子が片付ける時も、おもちゃをポンッと放り込むだけなので簡単。

ボックスをオープンラックにしまうだけなので、片付けのモーションが少なくて済みます。

オープンラックは、子どもの背丈より高くないものがおすすめです。子どもの手の届きにくい棚があると、おもちゃが落ちてきてあぶないので、できるだけ子どもが出し入れしやすい高さにするといいと思います。

コツ③収納は細かく分けるよりざっくりいれ

収納するときに、おもちゃを細かく分類して収納すると、分類する手間が増えて片づけが難しくなってしまいます。

例えば、レゴの細かいブロックパーツ。小学生以上の子になってくれば、色やパーツで分類すると使いやすい、という場合もあると思います。

しかし、小さい子は細かく分類して収納するのは大変です。

レゴで遊ぶとき、多少パーツを探すのが大変でも、1つの箱に入れておけば片付けが楽。そして、ひとまとめになっていても、自分なりにパーツを見つけてつくることができています。

レゴに限らず、あらゆる種類のおもちゃを、種類別に分ければ分ける程、収納ボックスも必要になり、片付けが面倒になってきてしまいます。

ざっくりいれてOKなボックスがあると、片付けがより楽になります。

コツ④物の住所=定位置を決める

おもちゃの定位置を決めておかないと、おもちゃで遊ぶときにどこにしまったかわからなくなったり、片付けるときも、毎回どこに置いたらいいか迷ってしまうこともあります。

そのため、どこに置くか決めておくと、毎回同じ場所に戻すことができます。

コツ⑤収納ボックスにイラストや写真を貼る

文字がまだ読めない小さい子でも、イラストや写真があることで、『この箱にしまったらいいんだな』と視覚的に認識することができます。

片づけを一緒にするときに、イラストや写真を示しながら、『この絵のところにしまおうね』などの声かけもしやすくなり、片付けの誘導がしやすくなります。

コツ⑥大量おもちゃは1軍と2軍にわけてローテーション

全てのおもちゃや知育教材は、毎日使うわけではありません。

時期によっては、子どもが興味を示さなかったり、年齢的に合っていないものもあると思います。

かといって、子ども自らが断捨離できるかというと、なかなか愛着もあってできませんし、勝手に捨てることはできません。

そう言った場合、使う頻度によって、出しておくおもちゃと、しまっておくおもちゃをローテーションする方法がおすすめです。

よく使用するおもちゃや教材は、手の届きやすいおもちゃラックに置き、そうでないおもちゃは一旦クローゼットにしまっておくと、おもちゃの量がコントロールされ、片付けしやすくなります。

あまりにもおもちゃの量が多すぎると、遊ぶスペースもせまくなってしまったり、片付けるのも大変ですし、案外おもちゃの量が少ない方が、そのおもちゃで集中して遊べる、ということもあります。

なので、買ってみたけど今は使っていない、と感じるものがあれば、一旦しまっておきます。

長期休み中や、お友達が来たときなど、久しぶりに出したら、集中して遊ぶこともあります。久しぶりの新鮮さがあったり、遊ぶ相手によっても違う楽しみ方があるらしく、取っておくと意外と遊ぶこともあります。

コツ⑦知育教材は100均グッズを活用

パーツの数が多かったり、部品が細かかったりすると、片付けが大変です。

特に、パズルやカルタ、カード類の片づけは、入れ物が破損してしまったり、ばらばらにしてしまったら、とても面倒になってしまいます。

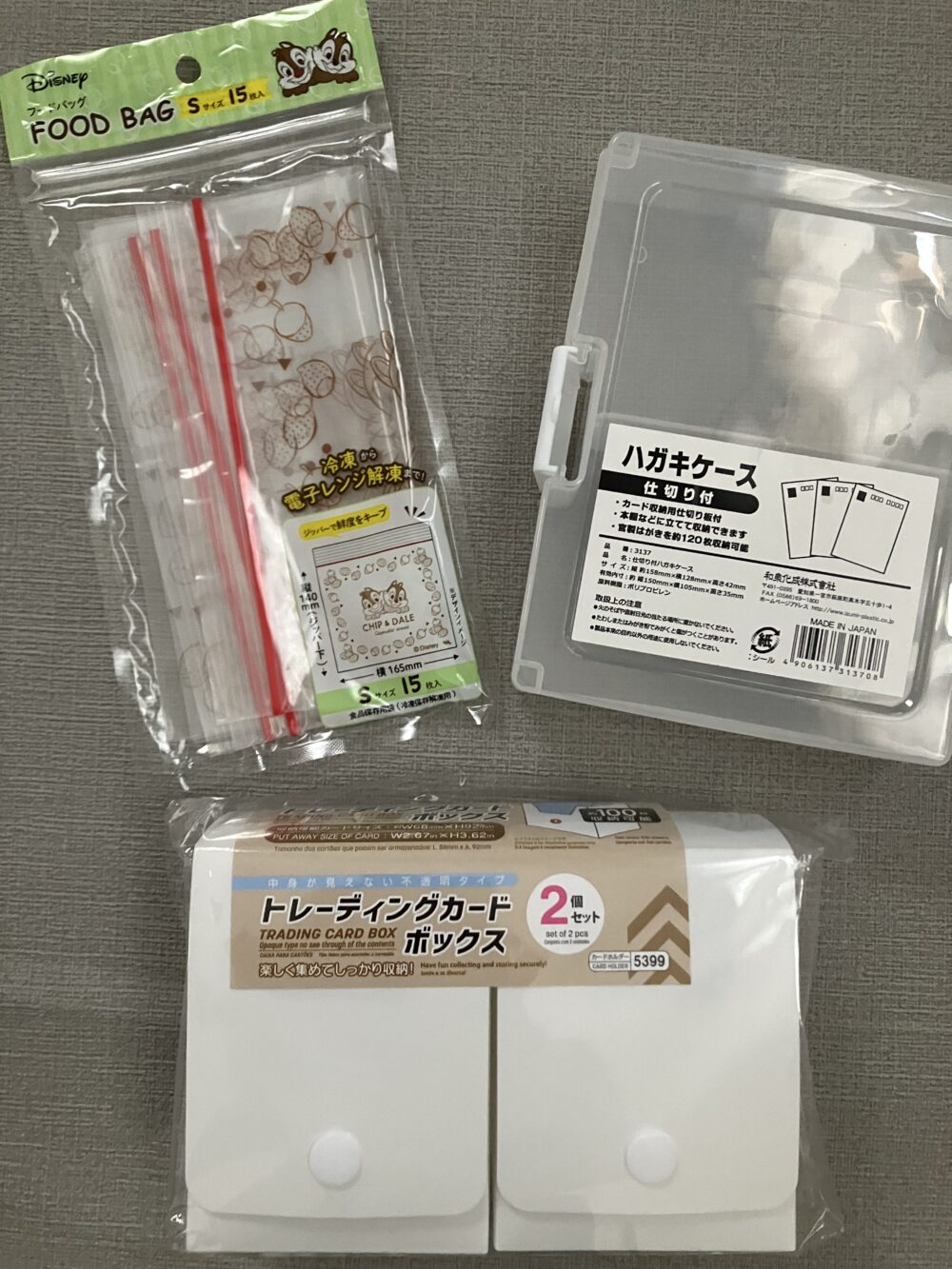

そんな知育教材たちの収納は、100均グッズがおすすめ。

パズルは、パーツを入れておくことができる、ジッパー付きの袋に入れてしまって、ラベリングをしておくと便利。

かるたは、仕切りのついているはがき入れがぴったり。

コツ⑧1年以上使っていないもの これからも使いそうにないものは断捨離を検討

クローゼットに入れて、しばらく使っていない、あるいは、年齢的、発達段階的に、そのおもちゃを使う時期が過ぎていると思うおもちゃってありますよね。

子どもはなかなか捨てる決断ができないこともありますが、勝手には捨てず、なるべく手放せる決心をつけてからがよいです。

子どもが写真をみたときなど、何かの拍子でそのおもちゃを探すこともありますし、どんなときに買ったのか、誰からもらったのか、覚えていることも少なくありません。

子どものものを勝手に捨てないでおく、というのは、子どもとの信頼関係を保つ上でも大切です。

なかなか手放すことができない場合、おもちゃや教材も増えてしまいがちなので、なるべく記念日など特別なとき以外はおもちゃや教材を買わないようにして、ものが増えたり、物が溜まらないように注意しましょう。

ただし、初めて買ってあげたおもちゃや、赤ちゃんの時に使っていたおもちゃ、本人が気に入ってたおもちゃ。こういったものは、子どもがいらなくなっても、のちのちすてなきゃよかった、と思うことが出てくる場合もあります。

勢いに任せて断捨離すると、あのおもちゃはもう二度と返っててこないな、なんて切ない気持ちがこみ上げてくることも。

「自分なりに写真で残せれば良い」、「思い出のおもちゃは○個だけ」、など基準を決めておいて処分するか、あるいは捨てにくい物は無理に捨てなくて大丈夫です。

まとめ

散らかりがちなおもちゃや知育教材を片付けるコツについてお伝えしました。

お子さんが未就園のときや、長期休みなどでお家にいる時間が長くなると、物が増えやすかったり、片づけをする時間もなかったりすることもあります。

育児中は、なかなか思うように整理収納を進められないこともありますので、少しずつ、こつこつと、できる範囲でやっていくと、徐々にきれいになってくると思います。